Entre 2022 y 2024 aumentó porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en 32.2 % en 2024, a pesar de reducirse por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación

La medición oficial de pobreza en México responde a la necesidad de contar con información confiable y comparable, en el tiempo y en el espacio, sobre el estado del desarrollo social del país para formular, implementar y dar seguimiento a la política pública. Con base en los principios de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la medición se diseñó con perspectiva multidimensional y enfoque de derechos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizó la medición de la pobreza multidimensional entre 2008 y 2022 con una periodicidad bienal, a nivel nacional y por entidad federativa. Para el ámbito municipal la periodicidad fue quinquenal.

La reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024 y las reformas de las leyes secundarias que entraron en vigor el 17 de julio de 2025 mandataron la extinción del Coneval y la transferencia de las funciones de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dichas funciones se enmarcan en los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico. Con el fin de asegurar la continuidad y consistencia de la serie que inició en 2016, esta medición se realizó en apego a los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y su anexo único (Metodología para la Medición de la Pobreza en México), que emitió el Coneval.

De acuerdo con la metodología, la medición de la pobreza multidimensional cuenta con tres espacios analíticos: derechos sociales, bienestar económico y contexto territorial. El primero se refiere a los elementos mínimos o esenciales para el ejercicio de los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación). El segundo incorpora el ingreso como medio para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. El tercer espacio analítico se refiere al contexto territorial, que da cuenta de aspectos que trascienden el ámbito individual e incorpora elementos relacionales y del entorno. Para efectos de la medición, se consideran los derechos sociales y el bienestar económico. Por su naturaleza, el contexto territorial se reporta con indicadores complementarios.

El INEGI, a través de la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social (de reciente creación), realizó un análisis detallado de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 y aplicó los mismos criterios y procesos que realizaba el Coneval para la identificación y medición de la pobreza. Además, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, el INEGI mantuvo todos los mecanismos de transparencia y replicabilidad que, históricamente, han caracterizado la medición de la pobreza multidimensional.

Los resultados, que se ponen a disposición de las personas usuarias, ofrecen un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida de la población y permiten hacer comparaciones en el tiempo y en el espacio. Asimismo, identifican desigualdades entre grupos de población y desafíos pendientes para el desarrollo social del país.

Principales resultados

La población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Para identificar a la población en situación de pobreza multidimensional se considera a quienes presentan carencia en al menos uno de los seis indicadores —rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad— y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza, según ámbito rural y urbano. Dichas líneas de pobreza por ingreso equivalen al valor monetario mensual de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria, por persona.

Para identificar a la población en situación de pobreza extrema se considera a quienes presentan tres carencias o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, según ámbito rural y urbano, equivalentes al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, por persona.

Pobreza multidimensional

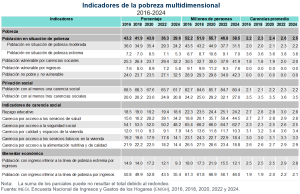

En 2024, a nivel nacional, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional fue 29.6 %, es decir, 3 de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación.

En 2024, a nivel nacional, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional fue 29.6 %, es decir, 3 de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación.

Al comparar con 2022, en 2024 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó 6.8 puntos porcentuales

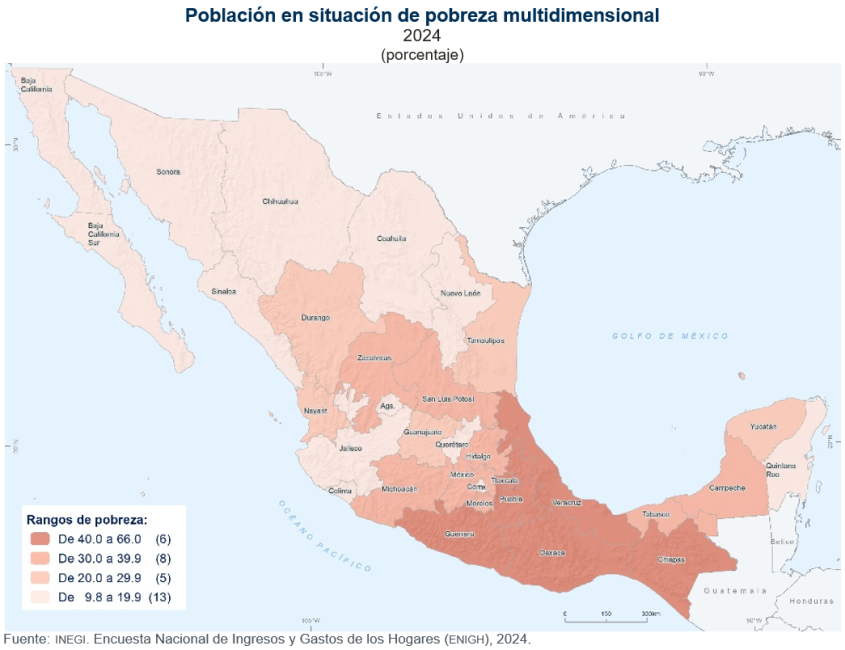

En 2024, las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional fueron Chiapas, con 66.0 %; Guerrero, con 58.1 %; Oaxaca, con 51.6 %; Veracruz, con 44.5 %; y Puebla, con 43.4 por ciento. En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California, con 9.9 %; Baja California Sur, con 10.2 %; Nuevo León, con 10.6 %; Coahuila, con 12.4 %; y Sonora, con 14.1 %.

Pobreza extrema

En 2024, el porcentaje de población en situación de pobreza extrema fue 5.3 %, lo que representa una reducción de 9.1 a 7.0 millones de personas entre 2022 y 2024. Sin embargo, destaca que el número de carencias promedio de esta población se mantuvo en 3.8 carencias.

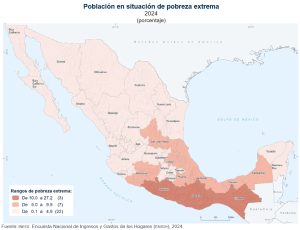

Las cinco entidades con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema, en 2024, fueron Chiapas, con 27.1 %; Guerrero, con 21.3 %; Oaxaca, con 16.3 %; Veracruz, con 8.8 %; y Puebla, con 7.3 por ciento. En cambio, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California, con 0.4 %; Nuevo León, con 0.5 %; Aguascalientes, con 0.6 %; Coahuila, con 0.8 %; y Colima, con 1.0 %.

Estos porcentajes tienen un nivel de precisión moderado (el coeficiente de variación se ubicó en el rango de [15,30) por ciento), a excepción de Baja California que tiene un nivel de precisión bajo (coeficiente de variación de 30 por ciento en adelante).

Carencias sociales

El espacio de los derechos sociales, contemplado en la medición de pobreza multidimensional, permite identificar a las personas que no cuentan con los elementos mínimos para acceder a estos.

En 2024 todas las carencias sociales se redujeron. No obstante, las personas vulnerables por carencias sociales aumentaron de 37.9 en 2022 a 41.9 millones en 2024.

Rezago educativo

En 2024, a nivel nacional, 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia pasó de 19.4 a 18.6 por ciento. En términos absolutos, el número de personas disminuyó 0.8 millones. En 2024, en el ámbito urbano, 15.1 millones de personas presentaron esta carencia. En el rural, la cifra fue de 9.2 millones.

En 2024, a nivel nacional, 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia pasó de 19.4 a 18.6 por ciento. En términos absolutos, el número de personas disminuyó 0.8 millones. En 2024, en el ámbito urbano, 15.1 millones de personas presentaron esta carencia. En el rural, la cifra fue de 9.2 millones.

Entre 2022 y 2024, el rezago educativo se redujo en 25 entidades -cinco fueron estadísticamente significativas-. En puntos porcentuales, dicho rezago disminuyó en Michoacán (3.2), Querétaro (3.1) e Hidalgo (2.0) -no es estadísticamente significativa-. Por su parte, seis entidades aumentaron su rezago educativo, principalmente en: Chiapas pasó de 31.1 a 34.0 %; Oaxaca, de 29.1 a 30.5 %; y Veracruz, de 25.5 a 26.3 por ciento. Finalmente, Tabasco se mantuvo como en 2022 (17.9 %).

Carencia por acceso a los servicios de Salud

En 2024, a nivel nacional, 44.5 millones de personas presentaron la carencia por acceso a servicios de salud. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud a nivel nacional disminuyó de 39.1 a 34.2 por ciento. En 2024, 30.6 millones de personas presentaron esta carencia en el ámbito urbano. En el ámbito rural, la cifra fue de 13.9 millones de personas.

Entre 2022 y 2024, la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo en 27 entidades federativas -16 fueron estadísticamente significativas-. La entidad con mayor reducción fue Oaxaca (de 65.7 a 43.9 %). Siguieron Guerrero (de 52.7 a 38.9 %) y Tabasco (de 44.8 a 35.1 %). Por su parte, en cinco entidades aumentó la carencia: las de mayor incremento fueron Baja California Sur (de 17.3 a 19.6 %) y Colima (de 21.9 a 24.0 %).

Carencia por acceso a la seguridad social

En 2024, a nivel nacional, 48.2 % de la población presentó la carencia por acceso a seguridad social. Entre 2022 y 2024, esta carencia disminuyó dos puntos porcentuales: pasó de 50.2 a 48.2 % de la población. En 2024, en el ámbito urbano, 41.5 millones de personas presentaron esta carencia; en el rural, 21.2 millones.

Entre 2022 y 2024, la carencia por acceso a la seguridad social se redujo en 28 entidades federativas – cinco fueron disminuciones estadísticamente significativas-. Los tres estados con mayores disminuciones fueron Querétaro (de 43.2 a 37.4 %), Guanajuato (de 50.2 a 46.0 %) y Zacatecas (de 57.0 a 52.9 %). En contraste, San Luis Potosí (de 48.2 a 51.2 %), Colima (de 35.9 a 37.3 %) y Guerrero (de 71.6 a 72.6 %) fueron las entidades que presentaron un mayor aumento en dicha carencia -estadísticamente no significativas-.

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

En 2024, a nivel nacional, 7.9 % de la población presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda. Entre 2022 y 2024, el número de personas con esta carencia pasó de 11.7 a 10.3 millones de personas. En 2024, 5.8 millones de personas presentaron esta carencia en el ámbito urbano y 4.5 millones en el ámbito rural.

Entre 2022 y 2024, esta carencia disminuyó en 27 entidades federativas -tres fueron estadísticamente significativas-. Los estados con mayor reducción en la carencia por calidad y espacios de la vivienda fueron Quintana Roo (de 14.0 a 10.4 %), Nayarit (de 10.8 a 7.7 %) y Chiapas (de 22.1 a 19.0 %) – solo Quintana Roo tuvo un cambio estadísticamente significativo-. En contraste, las entidades federativas con mayores aumentos de esta carencia fueron Baja California Sur (de 8.6 a 10.9 %), Colima (de 4.7 a 6.0 %) y Michoacán (de 10.3 a 11.1 %).

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

En 2024, a nivel nacional, 18.4 millones de personas presentaron carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia disminuyó de 17.8 a 14.1 por ciento. En 2024, en el ámbito urbano, 5.9 millones de personas presentaron esta carencia; en el rural, 12.5 millones.

En 2024, a nivel nacional, 18.4 millones de personas presentaron carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia disminuyó de 17.8 a 14.1 por ciento. En 2024, en el ámbito urbano, 5.9 millones de personas presentaron esta carencia; en el rural, 12.5 millones.

Entre 2022 y 2024, en todas las entidades federativas —con excepción de Colima— se redujo la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda -18 fueron estadísticamente significativas-. Los estados con mayor disminución de dicha carencia fueron Quintana Roo (de 22.5 a 12.0 %), Tabasco (de 43.9 a 33.8 %) y Veracruz (de 37.4 a 28.5 %).

Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

En 2024, a nivel nacional, 14.4 % de la población presentó la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Entre 2022 y 2024, el número de personas con esta carencia pasó de 23.4 a 18.8 millones de personas. En 2024, 12.6 millones de personas presentaron esta carencia en el ámbito urbano, en comparación con 6.1 millones en el ámbito rural.

Entre 2022 y 2024, todas las entidades federativas —excepto Chihuahua— redujeron la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad -18 fueron estadísticamente significativas-. Los estados con mayores reducciones en el porcentaje de población que presentó esta carencia fueron Veracruz (de 21.6 a 14.2 %), Aguascalientes (de 15.6 a 8.7 %) y Tabasco (de 38.9 a 32.7 %).

Bienestar económico

En el espacio del bienestar económico se identifica a las personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades de forma mensual. Para la operacionalización de este indicador, se toman como base las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) y las de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), según ámbito rural y urbano.

En 2024, a nivel nacional, 46.0 millones de personas tenían un ingreso inferior a las LPI.

Lo anterior significa que 35 de cada 100 personas en México no contaban con los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias) al mes.

Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a las LPI (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes) se redujo de 43.5 a 35.4 por ciento. En términos absolutos, el cambio fue de 56.1 a 46.0 millones de personas.

En 2024, a nivel nacional, 12.1 millones de personas contaban con un ingreso inferior a las LPEI (valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes).

Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población que reportó un ingreso inferior a las LPEI pasó de 12.1 a 9.3 por ciento. Esto representó un cambio de 15.5 a 12.1 millones de personas que no pudieron adquirir los productos de la canasta alimentaria.

En el marco de la medición de la pobreza multidimensional 2024, la ENIGH permitió, por primera vez, la identificación de la población afrodescendiente en situación de pobreza, carencia y/o vulnerabilidad.

Como en su momento el Coneval, el INEGI hace del conocimiento público una nota técnica en la que se detallan los análisis que se realizaron a la ENIGH y los procedimientos que se llevaron a cabo para procurar la comparabilidad. Con lo anterior se aseguró la continuidad y consistencia de la medición. Asimismo, y con el fin de mantener la transparencia y la replicabilidad de la medición, el INEGI publica los programas de cálculo en Stata, R y Python. Finalmente, en seguimiento a los estándares de calidad que rigen al Instituto en el manejo de microdatos, se publican por primera vez errores estándar para todos los indicadores.

Las estimaciones de pobreza a nivel nacional, por entidad federativa y por grupos de población, además de infografías por entidad federativa, están disponibles en https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/